NotebookLMが変える情報整理の新常識と活用シーンを探る

話題のAIノートツール「NotebookLM」は、情報整理や知識管理を効率化できる強力なサービスです。

しかし、その多機能さゆえに、使いこなすためにはコツや注意点も押さえておく必要があります。

本記事では、NotebookLMの基本的な活用ポイントから、実際の利用シーンで気をつけたいポイントまで、分かりやすく解説します。

効率よく情報をまとめたい方は、ぜひ参考にしてください。

1. NotebookLMとは?AIノート管理ツールの特徴と基本機能

NotebookLMは、AI技術を活用した次世代型のノート・資料管理ツールです。

従来のノートアプリとは異なり、テキストだけでなくPDFやWordなど多様なファイル形式にも対応し、AIが自動で内容を解析・整理してくれるのが大きな特長です。大量の情報を効率的に整理し、必要な知識を瞬時に引き出せるため、ビジネスパーソンや学生、研究者など幅広い層から注目を集めています。

要約や関連情報の抽出、質問応答などの便利な機能も搭載されており、日々の情報管理や学習効率の向上を強力にサポートします。

1.1. AIがノートや資料を自動整理

NotebookLMの最大の魅力は、AIがノートや資料を自動で整理してくれる点です。膨大なメモや資料ファイルも、AIが内容を解析し、トピックや重要キーワードごとに自動分類します。

これにより、手作業でのタグ付けやフォルダ分けの手間が大幅に軽減され、必要な情報をすぐに見つけやすくなります。特にプロジェクトごとに大量の資料を扱うケースや、複数人での情報共有時にも高い効果を発揮します。情報の見落としや重複を防ぎ、整理整頓された状態を維持できるのが特長です。

1.2. 複数形式のファイルを一元管理可能

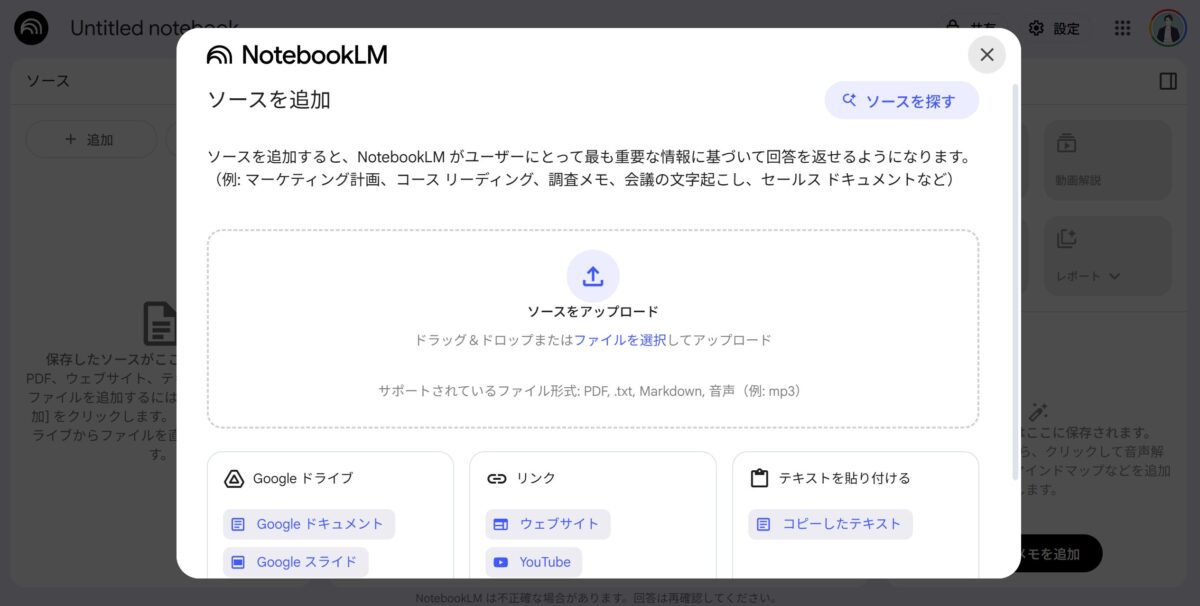

このツールでは、WordやPDF、画像ファイルといった異なる形式の資料もまとめて一元管理できます。たとえば、会議資料はPDF、議事録はWord、アイデアスケッチは画像といったバラバラのデータも、NotebookLMに集約すれば一括で整理・検索が可能です。

ファイル形式を気にせず保存できるため、従来のフォルダ管理やアプリの切り替えによるストレスから解放されます。プロジェクトごとに情報が散在しがちな現場でも、ノートや資料を一つのプラットフォームで完結できる利便性があります。

1.3. 資料から要約や関連情報を抽出

NotebookLMは、登録した資料やノートから自動で要約や関連情報を抽出するAI機能を備えています。長文の資料でも重要なポイントを数行でまとめてくれるため、短時間で内容を把握しやすくなります。

また、関連するトピックやキーワードもAIが提示してくれるため、情報のつながりを可視化でき、新たな気づきを得やすくなります。特に大量のレポートや研究資料を扱う場合、要約機能は時間短縮と理解度向上に大きく貢献します。

1.4. 日本語にも対応し多言語利用可能

NotebookLMは日本語を含む多言語に対応しているため、国内外を問わず幅広い利用が可能です。日本語の資料も正確に解析し、要約や検索、質問応答などの機能を問題なく使えます。

英語や他言語で書かれた資料も同じ環境で管理できるため、グローバルなプロジェクトや多国籍チームでも利便性が高いです。言語の壁を気にせず、あらゆる情報を一元管理できる点は、国際ビジネスや研究分野でも大きな強みとなります。

1.5. 質問応答機能で知識活用を効率化

AIによる質問応答機能もNotebookLMの注目ポイントです。登録したノートや資料に対して、自然な日本語で質問を入力するだけで、AIが該当箇所や要点を即座に返答します。

これにより、大量の資料から必要な知識を探し出す手間が大幅に省け、調査や学習のスピードが飛躍的に向上します。繰り返し参照する情報や、曖昧な記憶を素早く補完したいときにも重宝されます。知識の有効活用と生産性向上を目指す方には、非常に有用な機能です。

2. NotebookLMで実現する日本語資料の効率的な整理・検索・要約術

NotebookLMは、日本語で作成されたPDFファイルやウェブ上の資料など、さまざまな情報を一元管理できるAI搭載のノートツールです。大量のドキュメントが手元にある場合でも、検索や要約、横断的な情報抽出を自動化できるため、業務効率を大きく向上させます。

ここでは、日本語資料を効率よく整理・活用するための具体的なポイントを見ていきます。

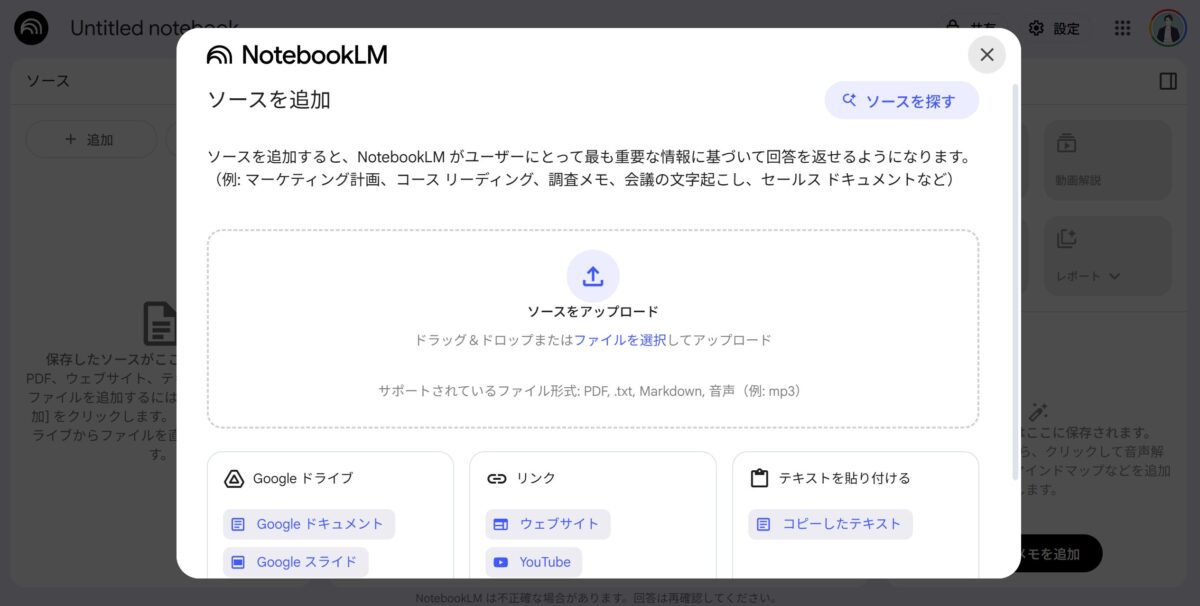

2.1. 日本語PDFやウェブ資料を一括管理

NotebookLMを使えば、日本語のPDFファイルやウェブ資料を一つのワークスペースにまとめて保存できます。従来は資料ごとにフォルダ分けや手作業での管理が必要でしたが、このツールではドラッグ&ドロップやURL貼り付けだけで簡単に取り込みが可能です。

複数ソースの管理や分類が自動化されるため、資料探しの無駄な時間を削減できます。

2.2. キーワード検索で欲しい情報に即アクセス

膨大な資料の中から必要な情報を探す際、NotebookLMのキーワード検索機能が役立ちます。自然な日本語でキーワードを入力するだけで、該当箇所や関連文書を瞬時にリストアップ。

検索結果は文脈ごとに表示されるため、関連性の高い情報へのアクセスがスムーズです。従来のフォルダ検索や手作業と比較して、時間を大幅に短縮できます。

2.3. AI自動要約で情報抽出が簡単

NotebookLMのAI自動要約機能を活用すれば、長文の日本語資料でも重要なポイントだけを短時間で把握できます。指定したドキュメントやセクションを選ぶと、AIが要点を抽出して短くまとめてくれるため、全体を読む手間が省けます。

特に複数の資料からエッセンスだけを集めたい場合に、抜群の効率を発揮します。

2.4. 資料間の横断的な検索が可能

NotebookLMは、保存された複数の日本語ドキュメントにまたがって横断的な検索ができます。例えば、同じテーマで異なる資料を比較したり、関連する記述をひとまとめに抽出したりすることが容易です。

これにより、断片的だった情報同士のつながりが見えやすくなり、分析やレポート作成の質も向上します。

2.5. 膨大な日本語ドキュメントも瞬時に整理

紙の書類やPDFが大量にある場合でも、NotebookLMならAIの力で自動的に分類・整理が進みます。テーマやキーワードごとにグループ化され、目次やタグ付けも自動生成。これまで膨大な量の資料を手作業で整理していた担当者も、負担を大きく軽減できます。業務効率化や情報資産の活用に直結する機能です。

3. AI自動要約・質問応答機能を最大限に活用するためのコツ

NotebookLMのAI自動要約や質問応答機能は、情報整理やリサーチ効率を大幅に高めるための強力なツールです。しかし、単に資料をアップロードして質問するだけでは、その力を十分に引き出すことはできません。

使いこなすためには、資料の準備や質問の仕方、要約結果の扱いなど、いくつかのポイントを意識する必要があります。ここでは、実際に作業効率を上げるための具体的な活用法と注意点を解説します。

3.1. 資料のアップロードはまとめて行う

NotebookLMを活用する際には、関連する資料をまとめてアップロードするのが効果的です。断片的に資料を追加するよりも、最初に必要なドキュメントやノートを一括で用意することで、AIが全体像を把握しやすくなります。

これにより、要約や質問応答の精度が向上し、後から資料を追加した際の情報のズレも防げます。業務で使う場合は、プロジェクトごとに一つのフォルダに資料を集約しておくと、後からの検索や管理もスムーズです。

3.2. 質問は具体的に入力する

AIに質問する際には、できるだけ具体的な内容を入力することが重要です。「この資料のポイントは?」といった漠然とした質問よりも、「2023年の売上推移について要約して」「A社とB社の違いを教えて」など、焦点を絞った問いかけの方が、AIが的確な回答を返しやすくなります。

特に複数の資料を扱う場合は、どの資料・どの箇所に着目しているのかも明示すると、より有用な情報が得られます。

3.3. 要約結果を複数回確認して調整

AIの要約は便利ですが、一度の出力だけで満足せず、複数回確認や微調整を行うことが重要です。要約文が長すぎたり、意図と異なるポイントが強調される場合もあるため、必要に応じて再要約や追加質問を活用しましょう。

特にビジネス用途では、最終的な要点やニュアンスのずれが業務に影響するため、自分で要約結果を精査し、必要な部分を追記・修正する手間を惜しまないことが信頼性向上につながります。

3.4. キーワードやタグを事前に設定

資料をアップロードする前に、重要なキーワードやタグを付与しておくと、AIが情報を分類しやすくなります。たとえば、会議資料やレポートには「会議名」「日付」「テーマ」などのタグを設定しておくと、後から関連情報を抽出する際に役立ちます。これにより、要約や検索時の精度が高まり、必要な情報に素早くアクセスできます。

タグ付けは面倒に感じるかもしれませんが、長期的には大きな時短効果を生みます。

3.5. 不明点は繰り返し質問して深掘り

AIの回答に不明点や不足感がある場合は、遠慮せず複数回質問して深掘りしましょう。最初の回答が期待通りでなくても、質問内容を言い換えたり、追加情報を与えることで、より詳細で正確な回答が引き出せます。たとえば、「この部分をもう少し詳しく説明して」「他に関連する情報は?」といったフォローアップが有効です。

AIは繰り返しの対話を通じて、ユーザーの意図に近づけるため、積極的に活用しましょう。

4. NotebookLM利用時に押さえておきたいプライバシー・セキュリティの注意点

NotebookLMは利便性の高いAIノートツールですが、情報管理の観点から利用時にはいくつかの注意が必要です。特に個人情報や機密性の高い資料を扱う際は、保存場所や共有範囲の設定に細心の注意を払いましょう。

また、Googleアカウントと連携するサービスのため、アカウント自体のセキュリティ対策も不可欠です。ここでは、NotebookLMを安全かつ快適に活用するためのポイントを詳しく解説します。

4.1. 個人情報を含む資料は管理を徹底

個人名や連絡先、住所などの個人情報を含む資料をNotebookLMで扱う場合は、ファイルの取り扱いに十分な注意が求められます。

例えば、業務での議事録や顧客リストなどは、必要に応じてマスキングや暗号化を行い、不用意なアップロードを避けることが大切です。万が一データ漏えいが発生した際のリスクを最小限に抑えるためにも、社内規定や法令に基づいた運用ルールを徹底しましょう。

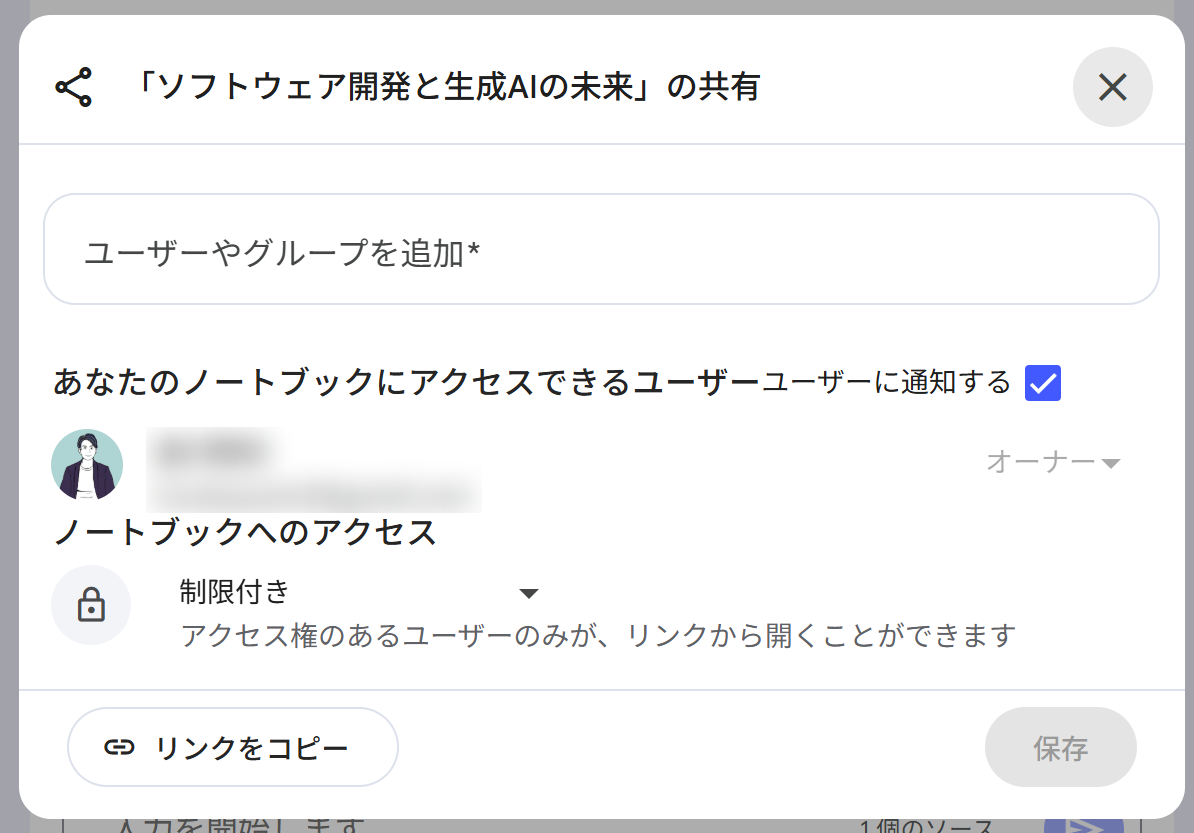

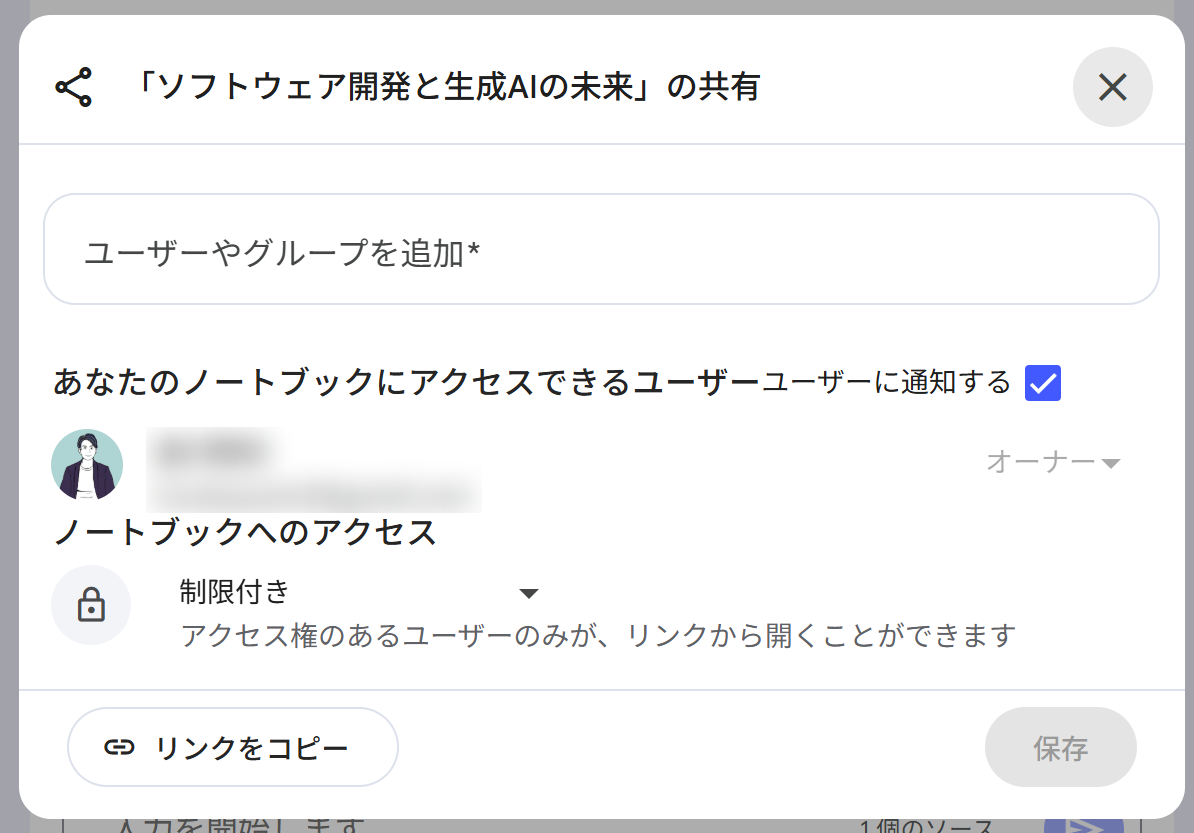

4.2. ファイル共有設定を適切に行う

資料やノートを他者と共有する際は、共有範囲やアクセス権限の設定を必ず見直してください。NotebookLMでは共有リンクの発行や、特定ユーザーのみアクセス許可を与える機能がありますが、設定を誤ると意図しない第三者に情報が伝わる危険性があります。

共有時には「閲覧のみ」や「編集可」など、目的に応じた権限を選択し、不要になった共有リンクは速やかに削除することも重要です。

4.3. Googleアカウントのセキュリティ強化で安心利用

NotebookLMはGoogleアカウントと連携して利用するため、アカウント自体のセキュリティ対策がサービス全体の安全性に直結します。二段階認証プロセスの導入や、定期的なパスワード変更、怪しいアクセス履歴の確認などを習慣化しましょう。

また、利用していない端末やアプリの連携は解除しておくと、不正アクセスのリスクを低減できます。これらの対策で、NotebookLMの安心・安全な活用が可能になります。

5. ビジネスや学習シーンで役立つNotebookLMの具体的な活用例

NotebookLMは、単なるノート管理ツールにとどまらず、ビジネスや学習の現場で情報整理や効率化を実現する強力なプラットフォームです。膨大な資料やノートを一元管理できるだけでなく、AIによる情報抽出や整理機能を活用することで、従来のノートアプリでは難しかった業務効率化や知識共有が可能となります。

ここでは、実際にどのようなシーンでNotebookLMが役立つのか、その具体的な活用方法を解説します。

5.1. 会議メモや議事録の効率管理

会議のメモや議事録は、内容が多岐にわたるため整理が煩雑になりがちです。NotebookLMを使えば、議事録をリアルタイムで記録しつつ、AIが要点やアクションアイテムを自動で抽出できます。また、タグ付けや検索機能が充実しているため、後から必要な情報にもすぐアクセス可能です。

これにより、従来の手作業中心の管理に比べて、会議後の対応や情報共有が格段に効率化されます。

5.2. 講義ノートや教材情報の一元整理

講義や研修で配布される資料やノートは、バラバラに保存すると見返す際に手間がかかります。NotebookLMでは、テキスト・PDF・画像など多様な形式の情報を一つのノートにまとめて管理できるため、必要な教材をすぐに参照できます。さらにAIによる要約機能を使えば、膨大な講義内容も短時間で復習でき、学習効率が大幅に向上します。

5.3. リサーチ資料の横断的な情報抽出

研究や業務で複数の資料を参照する際、情報の抜け漏れや重複を防ぐのは困難です。NotebookLMでは、複数のドキュメントを横断してキーワード検索や要点抽出が可能です。

AIが関連情報を自動でピックアップしてくれるため、資料ごとの比較や分析も容易になります。これにより、リサーチ作業の質とスピードを両立させることができます。

5.4. プロジェクト資料の進捗管理に活用

プロジェクトの進捗管理では、タスクごとの資料や進捗レポートなど多岐にわたるデータを整理する必要があります。NotebookLMならプロジェクトごとにノートを分け、関連資料を時系列やタスク別にまとめて保存可能です。

進捗状況をグラフやリストで見える化できるため、関係者間の情報共有や次のアクション設定もスムーズに進みます。

5.5. 複数人での共同編集も簡単に実現

チームでの情報共有や共同作業を行う際、編集履歴やバージョン管理が課題となります。NotebookLMは、複数人での同時編集やコメント機能が充実しており、ノートの内容がリアルタイムで反映されます。

誰がどの部分を編集したかも明確に記録されるため、意思疎通やフィードバックがスムーズに行えます。これにより、リモートワークやグループ学習でもストレスなく共同作業が進められます。

6. 効率的な情報整理を目指す方にNotebookLMの活用をおすすめする理由

情報が氾濫する現代では、必要なデータを正確かつスピーディーに扱う能力が求められます。NotebookLMは、AI技術を活用した情報整理ツールとして、ビジネスパーソンや研究者、クリエイターなど幅広い層から注目されています。従来は手作業で行っていた分類や検索、整理の工程を自動化し、膨大な知識を効率よく扱える点が大きな魅力です。

ここでは、NotebookLMがどのように日々の情報管理を変革し、業務効率化や知識資産の最大化に貢献するのか、その具体的な活用ポイントを解説します。

6.1. 膨大な情報を自動で分類できる

NotebookLMは、AIが文書やデータの内容を解析し、自動的にカテゴリやトピックごとに分類してくれます。人の手で細かく仕分ける必要がないため、複数のプロジェクトを同時進行している場合や、過去の資料が大量に蓄積されている場合でも、管理の手間を大幅に削減可能です。

たとえば、会議記録・研究ノート・業務マニュアルなどを一元的に整理でき、関連する情報同士を簡単に紐付けられます。この自動分類機能により、情報が埋もれるリスクを最小化し、必要な資料をすぐに活用できる環境が整います。

6.2. 必要な情報をすぐに検索可能

情報整理の最大の課題は「探す手間」です。NotebookLMでは、高度な検索機能によって、キーワードや条件を指定するだけで該当するファイルや内容を瞬時に抽出できます。従来のフォルダ階層型管理では数分かかっていた作業も、数秒で完結するケースが増えています。

また、検索結果から関連資料や過去のやりとりも自動で提案されるため、業務の連続性や抜け漏れ防止にもつながります。結果として、情報探索にかかるストレスや時間を大幅に削減できる点が、多忙なビジネスパーソンにとって大きな利点となります。

6.3. 作業効率が飛躍的に向上する

NotebookLMの導入によって、情報整理や確認の業務フローが根本から変わります。たとえば、資料をまとめ直す・重複チェックする・最新データを探すといった作業がすべてAIにより自動化され、従来の手作業に比べて業務時間が大幅に短縮されます。

特に、複数人で情報を共有する場面では、誰でも同じ場所から最新データにアクセスできるため、チーム全体の生産性向上が期待できます。また、タスクの進捗管理や情報のアップデートも容易になり、意思決定のスピードも格段に上がるでしょう。

6.4. 多様なファイルを一元管理できる

NotebookLMは、テキスト文書だけでなく、PDFや画像、表計算ファイルなど多様な形式のデータを一つのプラットフォームで一元管理できます。

複数のツールやアプリを行き来せずに済むため、情報の分散や取りこぼしを防止しやすくなります。たとえば、会議資料はPDF、議事録はWord、データ分析はExcelといった異なるファイル形式もまとめて管理・検索でき、業務全体の流れがシームレスになります。ファイルの互換性や保存場所に悩まされるストレスからも解放されるでしょう。

6.5. AI活用で知識資産化が簡単

NotebookLMを活用することで、日々蓄積される情報やノウハウが「知識資産」として自動的に整理・蓄積されます。AIが関連性の高い情報を紐付けたり、過去の事例や参考資料を整理してくれるため、新たなプロジェクトや人材が加わった場合でも、スムーズに過去の知見を活用できるのが特徴です。

知識の属人化を防ぎ、組織全体のナレッジ共有や教育にも役立ちます。結果として、情報の価値を最大化し、長期的な業務効率やイノベーション創出にも寄与するでしょう。

7. NotebookLMを使いこなすためのまとめ

NotebookLMは、AIを活用したノート管理ツールとして、膨大な情報の整理・検索・要約を飛躍的に効率化できるのが大きな魅力です。

日本語資料や多様なファイル形式にしっかり対応し、ビジネスや学習の現場で役立つ実用的な機能が揃っています。特に、AI自動要約や質問応答機能を上手に活用すれば、知識の収集・整理・活用まで一気通貫でこなせるのがポイントです。

さらに、プライバシーやセキュリティ面にも注意を払うことで、より安心して活用できます。

情報が溢れる時代だからこそ、AIツールを適切に取り入れ、効率的に知識資産化することが今後ますます重要です。ぜひNotebookLMを活用し、自分だけの情報整理術を磨いていきましょう。